sejarah nusantara pada era kerajaan islam di indonesia

Berdasarkan Hikayat Raja-raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marah Silu, setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik al-Nasser.[2] Marah Silu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik as-Saleh, ia wafat pada tahun 696 H atau 1297 M.[4] Dalam Hikayat Raja-raja Pasai maupunSulalatus Salatin nama Pasai dan Samudera telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda, namun dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu, dari selatan ke utara terdapat namaFerlec (Perlak), Basma dan Samara (Samudera).

Pemerintahan Sultan Malik as-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai, seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Batuthah, kemudian menceritakan bahwa sultan di negeri Samatrah (Samudera) menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut Mazhab Syafi'i.[5]

Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik az-Zahir putra Sultan Mahmud Malik az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 dan 1350, dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibukota kerajaan.

"Maka titah Sang Nata akan segala tawanan orang Pasai itu, suruhlah ia duduk di tanah Jawa ini, mana kesukaan hatinya. Itulah sebabnya maka banyak keramat di tanah Jawa tatkala Pasai kalah oleh Majapahit itu".— Gambaran penaklukan Pasai oleh Majapahit, kutipan dari Hikayat Raja-raja Pasai[2].

Relasi dan persaingan

Kesultanan Pasai kembali bangkit dibawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahirtahun 1383, dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina ia juga dikenal dengan nama Tsai-nu-li-a-pi-ting-ki, dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasiyah.

Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xin. Secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi disebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan kerajaan Lambri (Lamuri) yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, Lonceng Cakra Donya.[6]

Sekitar tahun 1434 Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Ha-li-zhi-han namun wafat di Beijing. Kaisar Xuande dari Dinasti Ming mengutus Wang Jinhong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut.[6]

Pemerintahan

Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah.[1] Namun beberapa sejarahwan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari Hikayat Raja-raja Pasai,[2] dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya.[3]

Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu, yang bergelar Sultan Malik as-Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) karya Abu Abdullah ibn Batuthah (1304–1368), musafirMaroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun1521.

Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambo Aye (Sungai Jambu Air) dengan Krueng Pase(Sungai Pasai), Aceh Utara. Menurut ibn Batuthah yang menghabiskan waktunya sekitar dua minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid, dan pasar serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Ma Huan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik.[6] Sehingga penamaan Lhokseumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putarkemungkinan berkaitan dengan ini.

Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syahbandar dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan Tun, begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai, kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudera. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik az-Zahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudera Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, Lide (Kerajaan Pedir) disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur, puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh.

Perekonomian

Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya, dalam catatan Ma Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya, mata uang ini disebut Deureuham (dirham) yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0.60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat.

Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memilki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2.5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan.[6]

Agama dan budaya

Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh Hindudan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Ma Huan dan Tomé Pires,[7]telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa, maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara putri Pasai dengan raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin.

Akhir pemerintahan

Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin[8] menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun1521 yang sebelumnya telah menaklukan Melaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Daftar penguasa Pasai

Berikut daftar penguasa Pasai,

| Periode | Nama Sultan atau Gelar | Catatan dan peristiwa penting |

|---|---|---|

| 1267 - 1297 | Sultan Malik as-Saleh (Marah Silu) | Hikayat Raja-raja Pasai dan makam raja |

| 1297 - 1326 | Sultan Muhammad Malik az-Zahir | Koin emas telah mulai diperkenalkan |

| 1326 - 1345 | Sultan Mahmud Malik az-Zahir | Dikunjungi Ibnu Batutah |

| 1345 - 1383 | Sultan Ahmad Malik az-Zahir | Diserang Majapahit |

| 1383 - 1405 | Sultan Zainal 'Abidin Ra-Ubabdar | Dikunjungi Cheng Ho |

| 1405 - 1412 | Sultanah Nahrasiyah | Raja perempuan, (janda Sultan Pasai sebelumnya) |

| 1405 - 1412 | Sultan Sallah ad-Din | Menikahi Sultanah Nahrasiyah |

| 1412 - 1455 | Sultan Abu Zaid Malik az-Zahir | Mengirim utusan ke Cina |

| 1455 - 1477 | Sultan Mahmud Malik az-Zahir II | |

| 1477 - 1500 | Sultan Zain al-Abidin ibn Mahmud Malik az-Zahir II Sultan Zain al-Abidin II | |

| 1501 - 1513 | Sultan Abd-Allah Malik az-Zahir | |

| 1513 - 1521 | Sultan Zain al-Abidin III | Penaklukan oleh Portugal |

Warisan sejarah

makam Sultan Malik as-Saleh yang bertarikh 696 H atau 1297 M, dirujuk oleh sejarahwan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu. Hikayat Raja-raja Pasai memang penuh dengan mitos dan legenda namun deskripsi ceritanya telah membantu dalam mengungkap sisi gelap sejarah akan keberadaan kerajaan ini. Kejayaan masa lalu kerajaan ini telah menginspirasikan masyarakatnya untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini untuk Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe

Kerajaan Pagaruyung

- "Pagaruyung" beralih ke halaman ini. Untuk nagari dengan nama yang sama, lihat Pagaruyung, Tanjung Emas, Tanah Datar.

| Pagaruyung Dārul Qarār Pagaruyuang Malayapura | ||||||

| ||||||

| ||||||

| Ibukota | Pagaruyung | |||||

| Bahasa | Minang, Melayu,Sanskerta | |||||

| Agama | Dari Buddha berubah menjadi Islam | |||||

| Pemerintahan | Monarki | |||||

| Sejarah | ||||||

| - | Didirikan | 1347 | ||||

| - | Perang Padri | 1825 | ||||

| Warning: Value specified for "continent" does not comply | ||||||

Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuahnagari yang bernama Pagaruyung,[1] dan juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung,[1] yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut: Sultan Tangkal Alam Bagagar ibnu Sultan Khalīfatullāh yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Dārul Qarār Johan Berdaulat Zillullāh fīl 'Ālam.[2] Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri, setelah ditandatanganinya perjanjian antara Kaum Adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda.[3]

Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura,[4] sebuah kerajaan yang pada Prasasti Amoghapasa disebutkan dipimpin oleh Adityawarman, yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Bhumi Malayu di Suwarnabhumi. Termasuk pula di dalam Malayapura adalah kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Adityawarman lainnya

Sejarah

Berdirinya Pagaruyung

Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti, dariTambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan, bahkan jika menganggap Adityawarman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman, menunjukan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuhan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari Prasasti Batusangkar.

Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa[6]disebutkan pada tahun 1347 Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura, Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada Prasasti Kuburajo dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang,[7] pada masa pemerintahannya kemungkinan Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau.

Dari prasasti Suruaso yang beraksara Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi[8] yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mamak (paman) kepada kamanakan(kemenakan) telah terjadi pada masa tersebut.[9] Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut.[8]

Adityawarman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, dan bertahta sebagai raja bawahan (uparaja) dari Majapahit.[10] Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini belum ada satu pun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bhumi jawa dan kemudian dari berita Cina diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Cina sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377.[9]

Setelah meninggalnya Adityawarman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukan kerajaan ini pada tahun 1409.[10] Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan.

Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai Nagari dan Luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat (Suku Minang).

Pengaruh Hindu-Budha

Pengaruh Hindu-Budha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13,[11] yaitu dimulai pada masa pengiriman Ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara, dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya.[5] Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharajadiraja yang disandang oleh Adityawarman seperti yang terpahat pada bahagian belakang Arca Amoghapasa, yang ditemukan di hulu sungai Batang Hari (sekarang termasuk kawasanKabupaten Dharmasraya).

Dari prasasti Batusangkar disebutkan Ananggawarman sebagai yuvaraja melakukan ritual ajaran Tantris dari agama Buddha yang disebut hevajra yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya, hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok tahun 1377 tentang adanya utusanSan-fo-ts'i kepada Kaisar Cina yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasanSan-fo-ts'i.[12]

Beberapa kawasan pedalaman Sumatera tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruhi agama Buddha antara lain kawasan percandian Padangroco, kawasan percandian Padanglawas dan kawasan percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Adityawarman.[10]Sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini selain Adityawarman pada masa sebelumnnya adalah Kubilai Khan dari Mongol dan rajaKertanegara dari Singhasari.[13]

Pengaruh Islam

Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrialineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Orientalyang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya.[14]

Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala), yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif.[15]

Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Qur'an. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara Kaum Padri (ulama) dengan Kaum Adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini.[16]

Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan negari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata Quduus (suci) sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat danLimo Kaum yang mengandung kata qaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah Imam, Katik (Khatib), Bila(Bilal), Malin (Mu'alim) yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya misalnya istilah Pandito (pendeta).

Hubungan dengan Belanda dan Inggris

"Terdapat keselarasan yang mengagumkan dalam corak penulisan, bukan saja dalam buku prosa dan puisi, tetapi juga dalam perutusan surat, dan pengalaman saya sendiri telah membuktikan kepada saya bahwa tidak ada masalah dalam menterjemahkan surat dari pada raja-raja dari kepulauan Maluku, maupun menterjemahkan surat dari pada raja Kedah dan Terengganu di Semenanjung Malaya atau dari Minangkabau di Sumatera".— Pendapat dari William Marsden.

Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh,[17]dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada.[18] Selanjutnya VOC melalui seorang regentnya di Padang, Jacob Pits yang daerah kekuasaannya meliputi dari Kotawan di selatan sampai ke Barus di utara Padang mengirimkan surat tanggal 9 Oktober 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmadsyah, Iskandar Zur-Karnain, Penguasa Minangkabau yang kaya akan emas serta memberitahukan bahwa VOC telah menguasai kawasan pantai pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai.[19] Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmadsyah meninggal dunia tahun 1674[20] dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Indermasyah.[21]

Ketika VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat tahun 1666,[1] melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat Kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di pulau Sumatera, disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1684, seorang Portugis bernama Tomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah gubernur jenderal Belanda di Malaka.[22]

Sekitar tahun 1750 kerajaan Pagaruyung mulai tidak menyukai keberadaan VOC di Padang dan pernah berusaha membujuk Inggris yang berada di Bengkulu, bersekutu untuk mengusir Belanda walaupun tidak ditanggapi oleh pihak Inggris.[23] Namun pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu,[24] dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Inggris mengusir Belanda dari Padang.[25] Menurut Marsden tanah Minangkabau sejak lama dianggap terkaya dengan emas, dan waktu itu kekuasaan raja Minangkabau disebutnya sudah terbagi atas raja Suruaso dan raja Sungai Tarab dengan kekuasaan yang sama.[25]Sebelumnya pada tahun 1732, regent VOC di Padang telah mencatat bahwa ada seorang ratu bernama Yang Dipertuan Puti Jamilan telah mengirimkan tombak dan pedang berbahan emas, sebagai tanda pengukuhan dirinya sebagai penguasa bumi emas.[26] Walaupun kemudian setelah pihak Belanda maupun Inggris berhasil mencapai kawasan pedalaman Minangkabau, namun mereka belum pernah menemukan cadangan emas yang signifikan dari kawasan tersebut.[27]

Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Perancis dalam Perang Napoleon di mana Belanda ada di pihak Perancis, maka Inggris memerangi Belanda dan kembali berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, yang sudah mulai dilanda peperangan antara kaum Padri dan kaum Adat. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi.[28] Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di pulau Sumatera dan Pagaruyung, dengan ditanda-tanganinya Traktat London pada tahun 1824 dengan Inggris.

Runtuhnya Pagaruyung

"Dari reruntuhan kota (Pagaruyung) ini menjadi bukti bahwa di sini pernah berdiri sebuah peradaban Melayu yang luar biasa, menyaingi Jawa, situs dari banyak bangunan kini tidak ada lagi, hancur karena perang yang masih berlangsung".— Pendapat dari Thomas Stamford Raffles.

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruhAceh, sedangkan Inderapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada raja Pagaruyung.

Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara Kaum Padri dan Kaum Adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu dibeberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan puncaknya Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi.[29][30]

Karena terdesak oleh Kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda, dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka.[1] Pada tanggal 10 Februari 1821[3] Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang,[20] beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerjasama dalam melawan Kaum Padri. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung.[1] Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda.[16] Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari Kaum Padri, pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raaff, Yang Dipertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsyah kembali ke Pagaruyung, namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung.[20]

Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung, namun pemerintah Hindia-Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Regent Tanah Datar.[20] Kemungkinan karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya.[1]

Setelah menyelesaikan Perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan Kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis dan Ambon.[31] Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan Kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833 Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh Letnan Kolonel Elout di Batusangkar atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia (Jakarta sekarang) sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di pekuburan Mangga Dua.[32]

Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestise kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Salah satu ahli waris kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan.[33] Begitu juga sewaktu Raffles masih bertugas di Semenanjung Malaya, dia berjumpa dengan kerabat Pagaruyung yang berada di Negeri Sembilan, dan Raffles bermaksud mengangkat Yang Dipertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris.[1]Sementara setelah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gadang di Batipuh meminta pemerintah Hindia-Belanda untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari pada sekadarRegent Tanah Datar yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar, namun permintaan ini ditolak oleh Belanda,[34] hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya pemberontakan tahun 1841 di Batipuh selain masalah cultuurstelsel.[20]

Wilayah kekuasaan

Menurut Tomé Pires dalam Suma Oriental,[14] tanah Minangkabau selain dataran tinggi pedalaman Sumatera tempat dimana rajanya tinggal, juga termasuk wilayah pantai timurArcat (antara Aru dan Rokan) ke Jambi dan kota-kota pelabuhan pantai barat Panchur (Barus), Tiku dan Pariaman. Dari catatan tersebut juga dinyatakan tanah Indragiri, Siakdan Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama raja Minangkabau tersebut. Namun belakangan daerah-daerah rantau seperti Siak, Kampar dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh.[35]

Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataanTambo (legenda adat) berbahasa Minang ini:[36]

- Dari Sikilang Aia Bangih

- Hingga Taratak Aia Hitam

- Dari Durian Ditakuak Rajo

- Hingga Sialang Balantak Basi

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Aia Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian Ditakuak Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balantak Basi adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Secara lengkapnya, di dalam tambo dinyatakan bahwa Alam Minangkabau (wilayah Kerajaan Pagaruyung) adalah sebagai berikut:

|

|

Sistem pemerintahan

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aparat pemerintahan

Adityawarman pada awalnya menyusun sistem pemerintahannya mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit[15] masa itu, meskipun kemudian menyesuaikannya dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya (Dharmasraya dan Sriwijaya) yang pernah ada pada masyarakat setempat. Ibukota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh Datuk setempat.[37]

Setelah masuknya Islam, Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung melaksanakan tugas pemerintahannya dengan bantuan dua orang pembantu utamanya (wakil raja), yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Bersama-sama mereka bertiga disebut Rajo Tigo Selo, artinya tiga orang raja yang "bersila" atau bertahta. Raja Adat memutuskan masalah-masalah adat, sedangkan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah agama. Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung. Istilah lainnya yang digunakan untuk mereka dalam bahasa Minang adalah tigo tungku sajarangan. Untuk sistem pergantian raja di Minangkabau menggunakan sistem patrilineal[38] berbeda dengan sistem waris dan kekerabatan sukuyang masih tetap pada sistem matrilineal.[15]

Selain kedua raja tadi, Raja Alam juga dibantu oleh para pembesar yang disebut Basa Ampek Balai, artinya "empat menteri utama". Mereka adalah:

- Bandaro yang berkedudukan di Sungai Tarab.

- Makhudum yang berkedudukan di Sumanik.

- Indomo yang berkedudukan di Suruaso.

- Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipuh.

Belakangan, pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting masuk menjadi Basa Ampek Balai. Ia mengeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh, dan bertugas menjaga syariah agama.

Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu tempat mereka berhak menagih upeti sekadarnya, yang disebut rantau masing-masing pembesar tersebut. Bandaro memiliki rantau di Bandar X, rantau Tuan Kadi adalah di VII Koto dekat Sijunjung, Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Makhudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah permukiman orang Minangkabau di sana.

Selain itu dalam menjalankan roda pemerintahan, kerajaan juga mengenal aparat pemerintah yang menjalankan kebijakan dari kerajaan sesuai dengan fungsi masing-masing, yang sebut Langgam nan Tujuah. Mereka terdiri dari:

- Pamuncak Koto Piliang

- Perdamaian Koto Piliang

- Pasak Kungkuang Koto Piliang

- Harimau Campo Koto Piliang

- Camin Taruih Koto Piliang

- Cumati Koto Piliang

- Gajah Tongga Koto Piliang

Pemerintahan Darek dan Rantau

Dalam laporannya, Tomé Pires telah memformulasikan struktur wilayah dari tanah Minangkabau dalam darek (land) dan rantau (sea/coast),[14] walaupun untuk beberapa daerah pantai timur Sumatera seperti Jambi dan Palembang disebutkan telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa.

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari, yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintahan. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari kadang-kadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar X adalah persekutuan sepuluh nagari di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelarraja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.[15]

Darek

| Luhak nan Tigo | ||

|---|---|---|

| Luhak Tanah Data | Luhak Agam | Luhak Limopuluah |

| Alam Surambi Sungai Pagu | Ampek-Ampek Angkek | Hulu |

| Batipuah Sapuluah Koto | Lawang nan Tigo Balai | Lareh |

| Kubuang Tigobaleh | Nagari-nagari Danau Maninjau | Luhak |

| Langgam nan Tujuah | Ranah | |

| Limokaum Duobaleh Koto | Sandi | |

| Lintau Sambilan Koto | ||

| Lubuak nan Tigo | ||

| Nilam Payuang Sakaki | ||

| Pariangan Padangpanjang | ||

| Sungai Tarab Salapan Batua | ||

| Talawi Tigo Tumpuak | ||

| Tanjuang nan Tigo | ||

| Sapuluah Koto di Ateh | ||

Di daerah Darek atau daerah inti Kerajaan Pagaruyung terbagi atas 3 luhak (Luhak Nan Tigo, yaitu Luhak Tak nan Data, belakangan menjadi Luhak Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah). Sementara pada setiap nagari pada kawasan luhak ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam nagari tersebut. Penghuludipilih oleh anggota suku, dan warga nagari untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan nagari tersebut. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu di Balai Adat, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di daerah inti Kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung tetap dihormati walau hanya bertindak sebagai penengah dan penentu batas wilayah.

Rantau

Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah Rantau. Ia boleh membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Rantau merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau nan duo terbagi atas Rantau di Hilia (kawasan pesisir timur) dan Rantau di Mudiak (kawasan pesisir barat).

Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Penduduk Tanah Datar merantau ke arah barat dan tenggara, penduduk Agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah merantau ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu Rantau Kampar, Rokan dan Kuantan. Selain itu, terdapat daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau yang disebut sebagai Ujuang Darek Kapalo Rantau. Di daerah rantau seperti di Pasaman, kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil, yang memerintah turun temurun. Di Inderapura, raja mengambil gelar sultan. Sementara di kawasan lain mengambil gelar Yang Dipertuan Besar.

Pembagian daerah rantau adalah sebagai berikut:

Rantau Luhak Tanah Data

Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah atau daerahKabupaten Kuantan Singingi

Ujuang Darek Kapalo Rantaunya

|

Rantau Luhak Agam

Ujuang Darek Kapalo Rantaunya

|

Rantau Luhak Limopuluah

|

Sementara kawasan Rantau Pasisia Panjang atau Banda Sapuluah (Bandar Sepuluh) dipimpin oleh Rajo nan Ampek (4 orang yang bergelar raja; Raja Airhaji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai). Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari (negeri), yang masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Nagari-nagari tersebut adalah

- Airhaji

- Bungo Pasang atau Painan Banda Salido

- Kambang

- Palangai

- Lakitan

- Tapan

- Tarusan

- Batang Kapeh

- Ampek Baleh Koto Kabupaten Mukomuko

- Limo Koto Kabupaten Mukomuko

Nagari-nagari ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Inderapura, termasuk daerah Anak Sungai, yang mencakup lembah Manjuto dan Airdikit (disebut sebagai nagariAmpek Baleh Koto), dan Muko-muko (Limo Koto).

Selain ketiga daerah-daerah rantau tadi, terdapat suatu daerah rantau yang terletak di wilayah Semenanjung Malaya (Malaysia sekarang). Beberapa kawasan rantau tersebut menjadi nagari, kemudian masyarakatnya membentuk konfederasi (semacam Luhak), dan pada masa awal meminta dikirimkan raja sebagai pemimpin atau pemersatu mereka kepada Yang Dipertuan Pagaruyung, kawasan tersebut dikenal sebagai Negeri Sembilan, nagari-nagari tersebut adalah

- Jelai

- Jelebu

- Johol

- Klang

- Naning

- Pasir Besar

- Rembau

- Segamat

- Sungai Ujong

Kesultanan Melaka

Kesultanan Melaka

Kesultanan Malaka adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan olehParameswara, kemudian mencapai puncak kejayaan di abad ke 15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka, sebelum ditaklukan oleh Portugal tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara.

Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah, namun keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Sulalatus Salatin dan kronik Cina masa Dinasti Ming. Dari perbandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing raja Malaka. Pada awalnya Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka, namun perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelarsultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya.

Pendirian

Berdasarkan Sulalatus Salatin kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura, kemudian serangan Jawadan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Kronik Dinasti Ming mencatat Parameswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya.[1] Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka,[2] kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina.[3] Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Cina mengabarkan penguasa Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka.[4] Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka, kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming.[5][6]

Laporan dari kunjungan Laksamana Cheng Ho pada 1409, mengambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka,[4]sementara berdasarkan catatan Ming, penguasa Malaka mulai mengunakan gelar sultan muncul pada tahun 1455. Sedangkan dalam Sulalatus Salatin gelar sultan sudah mulai diperkenalkan oleh penganti berikutnya Raja Iskandar Syah, tokoh yang dianggap sama dengan Parameswara oleh beberapa sejarahwan.[5] Sementara dalam Pararaton disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip yaitu Bhra Hyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Namun kontroversi identifikasi tokoh ini masih diperdebatkan sampai sekarang.

Pada tahun 1414 Parameswara digantikan putranya, Megat Iskandar Syah,[2] memerintah selama 10 tahun, kemudian menganut agamaIslam[7] dan digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Syah. Putra Muhammad Syah yang kemudian menggantikannya, Raja Ibrahim, mengambil gelar Sri Parameswara Dewa Syah. Namun masa pemerintahannya hanya 17 bulan, dan dia mangkat karena terbunuh pada 1445. Saudara seayahnya, Raja Kasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Mudzaffar Syah.

Hubungan dengan kekuatan regional

Sampai tahun 1435, Malaka memiliki hubungan yang dekat dengan Dinasti Ming, armada Ming berperan mengamankan jalur pelayaran Selat Malaka yang sebelumnya sering diganggu oleh adanya kawanan perompak dan bajak laut.[4] Di bawah perlindungan Ming, Malaka berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya yang tidak dapat disentuh oleh Majapahit dan Ayutthaya. Namun seiring berubahnya kebijakan luar negeri Dinasti Ming, Kawasan ujung tanah ini terus diklaim oleh Siam sebagai bagian dari kedaulatannya sampai Malaka jatuh ke tangan Portugal, dan setelah takluknya Malaka, kawasan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedahkemudian berada dalam kekuasaan Siam.[6]

Sulalatus Salatin juga mengambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Pasai, hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka dan kemudian Sultan Malaka pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Pasai. Ma Huan juru tulis Cheng Ho menyebutkan adanya kemiripan adat istiadat Malaka dengan Pasai serta ke dua kawasan tersebut telah menjadi tempat pemukiman komunitas muslim di Selat Malaka.[4] Sementara kemungkinan ada ancaman dariJawa dapat dihindari, terutama setelah Sultan Mansur Syah membina hubungan diplomatik dengan Batara Majapahit yang kemudian meminang dan menikahi putri Raja Jawa tersebut.[8] Selain itu sekitar tahun 1475 di Jawa juga muncul kekuatan muslim di Demak yang nanti turut melemahkan hegemoni Majapahit atas kawasan yang mereka klaim sebelumnya sebagai daerah bawahan. Adanya keterkaitan Malaka dengan Demak terlihat setelah jatuhnya Malaka kepada Portugal, tercatat ada beberapa kali pasukan Demak mencoba merebut kembali Malaka dari tangan Portugal.[7][9]

Masa kejayaan

Pada masa pemerintahan Sultan Mudzaffar Syah, Malaka melakukan ekspansi di Semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera, setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam.[8] Di mulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadimuslim dengan baik.[7] Penaklukan Malaka atas kawasan sekitarnya ditopang oleh kekuatan armada laut yang kuat pada masa tersebut serta kemampuan mengendalikan Orang Laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau Sumatera sampai Laut Cina Selatan. Orang laut ini berperan mengarahkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di Malaka serta menjamin keselamatan kapal-kapal itu sepanjang jalur pelayarannya setelah membayar cukai di Malaka.[10]

Di bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik tahta pada tahun 1459, Sultan Mansur Syah, Melaka menyerbu Kedah dan Pahang, dan menjadikannya negara vassal.[11] Di bawah sultan yang sama Kampar, dan Siak juga takluk.[11] Sementara kawasan Inderagiri dan Jambimerupakan hadiah dari Batara Majapahit untuk Raja Malaka.[11] Sultan Mansur Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Syah namun memerintah tidak begitu lama karena diduga ia diracun sampai meninggal[12] dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Syah.[8]Hingga akhir abad ke-15 Malaka telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi seperti emas, timah, lada dan kapur. Malaka muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu

Penurunan

Sultan Mahmud Syah memerintah Malaka sampai tahun 1511, saat ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinanAfonso de Albuquerque. Serangan dimulai pada 10 Agustus 1511 dan pada 24 Agustus 1511 Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Syah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru.[13] Perlawanan terhadap penaklukan Portugal berlanjut, pada bulan Januari 1513 Patih Yunus dengan pasukan dari Demak berkekuatan 100 kapal 5000 tentara mencoba menyerang Malaka, namun serangan ini berhasil dikalahkan oleh Portugal.[9] Selanjutnya untuk memperkuat posisinya di Malaka, Portugal menyisir dan menundukkan kawasan antara Selat Malaka. Pada bulan Juli 1514, de Albuquerque berhasil menundukkan Kampar, dan Raja Kampar menyatakan kesediaan dirinya sebagai vazal dari Portugal di Malaka.[13]

Sejak tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Syah kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan dengan menyerang kedudukan Portugal di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugal gagal. Di sisi lain Portugal juga terus memperkokoh penguasaannya atas jalur pelayaran di Selat Malaka. Pada pertengahan tahun 1521, Portugal menyerang Pasai, sekaligus meruntuhkan kerajaan yang juga merupakan sekutu dari Sultan Malaka.

Selanjutnya pada bulan Oktober 1521, pasukan Portugal dibawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka, namun serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun dalam serangan berikutnya pada 23 Oktober 1526 Portugal berhasil membumihanguskan Bintan, dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat dua tahun kemudian.[13] Berdasarkan Sulalatus Salatin Sultan Mahmud Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Syah yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor.[10] Kemudian pada masa berikutnya para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Syah lebih dikenal disebut dengan Sultan Johor.

Pemerintahan

Walaupun Kesultanan Malaka sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam namun dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Undang-undang yang berlaku di Malaka seperti Hukum Kanun Malaka hanya 40,9% mengikut aturan Islam. Begitu juga Undang-undang Laut Malaka hanya 1 pasal dari 25 pasal yang mengikut aturan Islam.[12]

Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut, seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu Bendahari dan Syahbandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggungjawab atas beberapa urusan negara.[14] Selain itu terdapat jabatan Laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat Orang Laut

Daftar raja Malaka

Berikut daftar raja Malaka[5]

Periode Nama Raja Catatan dan peristiwa penting 1405-1414 Pai-li-mi-sul-la*

Parameswara

Raja Iskandar Syah**

Paramicura**** Berkunjung ke Nanjing dan minta pengakuan Kaisar Cina 1414-1424 Mu-kan-sa-yu-ti-er-sha*

Megat Iskandar Syah

Raja Kecil Besar**

Raja Besar Muda***

Chaquem Daraxa**** Berkunjung ke Nanjing dan mengabarkan kematian bapaknya 1424-1444 Hsi-li-ma-ha-la-che*

Sri Maharaja

Sultan Muhammad Syah**

Raja Tengah*** 1444-1445 Hsi-li-pa-mi-hsi-wa-er-tiu-pa-sha*

Sri Parameswara Dewa Syah

Sultan Abu Syahid**

Sultan Muhammad Syah*** 1446-1459 Su-lu-t'an-wu-ta-fo-na-sha*

Sultan Mudzaffar Syah**

Sultan Modafaixa**** 1459-1477 Sultan Mansur Syah** 1477-1488 Sultan Alauddin Riayat Syah** 1488-1511 Sultan Mahmud Syah**

Catatan:

* Berdasarkan kronik Cina masa Dinasti Ming.

** Berdasarkan Sulalatus Salatin versi Raffles.

*** Berdasarkan Sulalatus Salatin versi William Shellabear.

**** Berdasarkan Suma Oriental Tomé Pires.

Kerajaan Inderapura

Kerajaan Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Baratsekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan (vazal) Kerajaan Pagaruyung. Walau pada prakteknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya.

Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Inderapura adalah lada, dan juga emas.

Kebangkitan

Inderapura dikenal juga sebagai Ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya, seperti Inderagiri, Jambi, dan Inderapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri.[1]

Namun perkembangan Inderapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Inderapura terutama ditunjang oleh lada.[1]

Kapan tepatnya Inderapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun diperkirakan, ini bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad keenam belas didorong usaha penanaman lada batas selatan Inderapura mencapai Silebar (sekarang di Provinsi Bengkulu). Pada masa ini Inderapura menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh.

Saat Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai wilayah Pariaman. Inderapura menghentikan ekspansi tersebut dengan menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, putri Sultan Munawar Syah dari Inderapura,[2] dengan Sultan Firman Syah, saudara raja Aceh saat itu, Sultan Ali Ri'ayat Syah (1568-1575). Lewat hubungan perkawinan ini dan kekuatan ekonominya Inderapura mendapat pengaruh besar di Kotaraja (Banda Aceh), bahkan para hulubalang dari Inderapura disebut-sebut berkomplot dalam pembunuhan putra Sultan Ali Ri'ayat Syah, sehingga melancarkan jalan buat suami Raja Dewi naik tahta dengan nama Sultan Sri Alam pada 1576. Walau kekuasaannya hanya berlangsung selama tiga tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan para ulama di Aceh.

Namun pengaruh Inderapura terus bertahan di Kesultanan Aceh, dari 1586 sampai 1588 salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, memerintah dengan gelar Sultan Ali Ri'ayat Syah II atau Sultan Buyong,[3] sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh

Perekonomian

Berdasarkan laporan Belanda, pada tahun 1616 Inderapura digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang makmur dibawah pemerintahan Raja Itam, serta sekitar 30.000 rakyatnya terlibat dalam pertanian dan perkebunan yang mengandalkan komoditi beras dan lada. Selanjutnya pada masa Raja Besar sekitar tahun 1624, VOC berhasil membuat perjanjian dalam pengumpulan hasil pertanian tersebut langsung dimuat ke atas kapal tanpa mesti merapat dulu di pelabuhan, serta dibebaskan dari cukai pelabuhan. Begitu juga pada masa Raja Puti, pengganti Raja Besar, Inderapura tetap menerapkanpelabuhan bebas cukai dalam mendorong perekonomiannya.[1]

Setelah ekspedisi penghukuman tahun 1633 oleh Kesultanan Aceh, sampai tahun 1637 Inderapura tetap tidak mampu mendongkrak hasil pertaniannya mencapai hasil yang telah diperoleh pada masa-masa sebelumnya. Di saat penurunan pengaruh Aceh, Sultan Muzzaffar Syahmulai melakukan konsolidasi kekuatan, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Syah yang naik tahta sekitar tahun 1660 dan mulai kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan Inggris.

Penurunan

Di bawah Sultan Iskandar Muda, kesultanan Aceh seraya memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya, dan juga berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh (disebut sebagaipanglima) di Tiku dan Pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Inderapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Inderapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, Silebar, yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten.

Inderapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada 1633 untuk menghukum Inderapura. Raja Puti yang memerintah Inderapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke Kotaraja. Aceh menempatkan panglimanya di Inderapura dan Raja Malfarsyah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Puti.

Di bawah pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani kendali Aceh melemah. Pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam pengaruh Aceh di Inderapura mulai digantikan Belanda (VOC).[1] Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Syah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Inderapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Inderapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Inderapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Syah, dikirim ke Batavia menanda-tangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada, dan hak pengerjaan tambang emas.[4] Pada Oktober 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih, dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto.[5][1]

Pada masa Sultan Muhammad Syah, Inderapura dikunjungi oleh para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Daeng Maruppa yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Muhammad Syah, kemudian melahirkan Daeng Mabela yang bergelar Sultan Seian,[6] berdasarkan catatan Inggris, Daeng Mabela pada tahun 1688 menjadi komandan pasukan Bugis untuk EIC.[7]

Sultan Muhammad Syah digantikan oleh anaknya Sultan Mansur Syah (1691-1696), pada masa pemerintahannya bibit ketidakpuasan rakyatnya atas penerapan cukai yang tinggi serta dominasi monopoli dagang VOC kembali muncul. Namun pada tahun 1696 Sultan Mansur Syah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir, yang baru berusia 6 tahun dan pemerintahannya berada dibawah perwalian neneknya.[8] Puncak perlawanan rakyat Inderapura menyebabkan hancurnya pos VOC di Pulau Cingkuak, sebagai reaksi terhadap serbuan itu, tanggal 6 Juni 1701 VOC membalas dengan mengirim pasukan dan berhasil mengendalikan Inderapura.

Inderapura akhirnya benar-benar runtuh pada 1792 ketika garnisun VOC di Air Haji menyerbu Inderapura karena pertengkaran komandannya dengan Sultan Inderapura, kemudian Sultan Inderapura mengungsi ke Bengkulu dan meninggal di sana (1824)

Pemerintahan

Secara etimologi Inderapura berasal dari bahasa Sanskerta, dan dapat bermakna Kota Raja. Inderapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau, merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Inderapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyung dan bergelar Raja[10] kemudian juga bergelar Sultan. Raja Inderapura diidentifikasikan sebagai putra Raja Alam atau Yang Dipertuan Pagaruyung.[11]

Wilayah kekuasaan

Pada akhir abad ketujuh belas pusat wilayah Inderapura, mencakup lembah sungai Airhaji dan Batang Inderapura, terdiri atas dua puluh koto. Masing-masing koto diperintah oleh seorang menteri, yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah Anak Sungai, yang mencakup lembah Manjuto dan Airdikit (disebut sebagai Negeri Empat Belas Koto), dan Muko-muko (Lima Koto), sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda.

Untuk kawasan utara, disebut dengan Banda Sapuluah (Bandar Sepuluh) yang dipimpin oleh Rajo nan Ampek (4 orang yang bergelar raja; Raja Airhaji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai). Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari (negeri), yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu.[1]

Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang peroatin (kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai). Peroatin ini pada awalnya berjumlah 59 orang (peroatin nan kurang satu enam puluh). Para menteri dan peroatin ini tunduk pada kekuasaan raja atau sultan.

Pada penghujung abad ketujuh belas para peroatin masih berfungsi sebagai kepala wilayah. Namun tugas-tugas menteri mulai bergeser seiring dengan proses terlepasnya Inderapura menjadi kerajaan terpisah dari Pagaruyung. Menteri Dua Puluh Koto di Inderapura bertindak sebagai penasihat kerajaan. Menteri Empat Belas Koto bertugas mengatur rumah tangga istana, sedangkan Menteri Lima Koto bertanggung jawab atas pertahanan.[1]

Walau pada tahun 1691 kawasan Anak Sungai di bawah Raja Adil, melepaskan diri dari Inderapura dan menjadi kerajaan sendiri, yang pada awalnya didukung oleh Inggris. Namun tidak lama berselang ia mangkat dan digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Gulemat (1691-1716). Sultan Gulemat tidak berhasil menjadikan kawasan itu stabil dan kemudian juga kehilangan dukungan dari para menteri yang ada pada kawasan tersebut

Kebangkitan Kembali Kesultanan Inderapura

Setelah seabad lebih Kesultanan Inderapura bagai tinggal nama, tak ada seorang sultan atau raja pun yang dinobatkan untuk menduduki singgasana. Kerajaan yang berjaya di alam Minangkabau ini pernah menguasai daerah sepanjang pantai Barat Sumatera di masa lampau. Hari ini, 1 Desember 2012, tepat 101 tahun tiarapnya kesultanan tersebut seiring Istana Inderapura dibakar penjajah masa itu. Pada tahun ke-101 kesultanan tertua di Nusantara menurut Bunda Ratu Kuasa Alam Kusumadiningrat Dato' Seri Saripah Murliani, geliatnya harus dibangkitkan lagi. Tampuk Kesultanan harus di pegang oleh waris yang tertera pada ranji silsilah Kesultanan Inderapura. Pemashuran sang Sultan pun dihelat dengan kemegahan selayaknya sebuah kerajaan bermarwah, Minggu (1/12), bertempat di Hotel Grand Ina Muara Padang. Tidak kurang dari 20 raja dan sultan se-Nusantara menghadiri penobatan Youdi Prayogo,SE, ME bergelar Sultan Indera Rahimsyah Daulat Sultan Muhammad Syah sebagai Sultan ke-35 setelah pemegang waris ke-34 memasuki uzur, berumur kurang lebih 99 tahun. Bunda Ratu Kuasa Alam Kusumadiningrat mengatakan, sudah saatnya kerajaan - kerajaan di Nusantara bangkit untuk mengembalikan marwah dan agar adat tidak hilang. "Adat adalah hal penting yang yang harus dipertahankan, bila adat terkikis maka karamlah suatu bangsa,"ucapnya kepada wartawan usai acara penobatan Sultan Inderapura. Wanita anggun yang mengenakan mahkota bertatahkan berlian ini menjelaskan, kerajaan dan kesultanan Nusantara yang dari dulu telah memperjuangkan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, hal ini perlu diketahui oleh generasi bangsa di masa sekarang agar nilai adat dan budaya yang dibawa kesultanan dan kerajaan tetap menjadi pengaruh kuat bagi kepribadian mereka. "Mengapa tidak, dengan adat dan budaya maka anak negeri akan menjadi pribadi sejati anak Indonesia. Karena, adat membuat mereka punya pekerti yang luhur, berbudi bahasa yang elok, sopan santun, menghormati orang tua dan jujur,"ujar Bunda Ratu dalam logat Melayu Malaysia. Lebih lanjut putri asal Kerajaan Melayu Jambi dan berdomisili di Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia ini menyebut, carut marut yang dihadapi di Indonesia maupun di negara lainnya tak lain karena lunturnya adat dan budaya. Korupsi merajalela karena masyarakat sudah tak jujur dan amanah. "Berteriak berantas korupsi adalah sia - sia,"katanya. Terungkap juga kekecewaan Bunda Ratu terhadap petinggi pemerintahan setempat yang tak datang dalam prosesi pemashuran tersebut. Tak terkecuali Gubernur dan Bupati. "Saya sedih, beratkah untuk datang ke helat ini sehingga tak seorangpun pejabat yang kami undang turut hadir ? Alangkah indah duduk bersama untuk membenahi negeri. Kami tak hendak menandingi pemerintah apalagi bermaksud menggulingkan. Dengan membangkitkan Kesultanan maka kita bisa bersama membangun negeri baik secara fisik dan moral,"tandasnya. Lebih lanjut dikatakan, kedatangannya juga membawa sejumlah pengusaha asal negeri jiran Malaysia yang berminat untuk berinvestasi. Tapi dengan ketidakhadiran pejabat seolah itikad baik dari Bunda Ratu tak mendapat respon. "Saya berniat menemui Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan untuk membicarakan kemungkinan pebisnis Malaysia untuk investasi di negeri ini,"tukasnya. Sementara itu Sultan Inderapura yang baru saja dimashurkan mengungkapkan, membangkitkan kembali Kesultanan Inderapura adalah amanah yang saat ini diletakkan di pundaknya. Ia berjanji akan 'membangkit batang terandam' setelah terpuruk sekian lama dimana Adat Bersendi Syara' Syara' Bersendi Kitabullah telah mulai ditinggalkan. "Selain itu, Istana Inderapura yang telah runtuh juga akan kembali dibangun,"ujar dosen tetap di IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi ini. Dia juga ungkapkan akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Selain menjaga situs - situs yang ada juga dalam rangka pembinaan masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah.

Tahun Nama atau gelar Catatan dan peristiwa penting 1550 Sultan Munawar Syah

Raja Mamulia 1580 Raja Dewi Nama lainnya adalah Putri Rekna Candra Dewi 1616 Raja Itam 1624 Raja Besar 1625 Raja Puti Nama lainnya Putri Rekna Alun 1633 Sultan Muzzaffar Syah

Raja Malfarsyah 1660 Sultan Muhammad Syah Raja Adil menuntut hak yang sama. 1691 Sultan Mansur Syah Sultan Gulemat putra Raja Adil berkedudukan di Manjuto melepaskan diri dari Inderapura. 1696 Raja Pesisir 1760 Raja Pesisir II 1790 Raja Pesisir III

Inderapura dalam fiksi

Hulubalang Raja, novel karangan Nur Sutan Iskandar yang diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka tahun 1934, antara lain menceritakan pemberontakan rakyat Inderapura terhadap Sultan Muhammadsyah yang terjadi tahun 1662. Menurut cerita ini, pemberontakan tersebut terpicu oleh ulah istri Sultan Muhammadsyah yang membunuh saudara Raja Adil

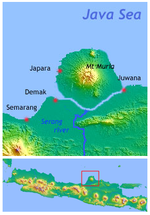

Kerajaan Kalinyamat

Kerajaan Kalinyamat berasal terdapat di Jepara, tembok bentengnya membentang di beberapa desa, meliputi Purwogondo,Margoyoso, Kriyan, Bakalan, Robayan dan pusat Kraton / Siti Inggil di Kriyan, kerajaan Kalinyamat terdapat di daerahKalinyamatan. Kekuasaan Kerajaan Kalinyamat meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Mataram. Sedangkan Tanah Pati danHutan Mentaok (Mataram) di buat sayembara untuk siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang

Kesultanan Kalinyamat

Kerajaan Kalinyamat

←

←

1527–1599  →

→

Bendera Lambang

Ibukota Kalinyamat Bahasa Jawa Agama Islam Pemerintahan Monarki ? - 1527-1536 ¹ Ratu Kalinyamat - 1536-1546 ¹ Sultan Hadlirin - 1546-1579 Ratu Kalinyamat - 1579-1599 Pangeran Arya Jepara Sejarah - Berdirinya kota pelabuhan Jepara 1527 - Wafatnya Pangeran Arya Jepara 1599 ¹ (1475-1478 sebagai bawahan Kesultanan Demak)

Etimologi

Ketika Retna Kencana dan Toyib sudah menduduki daerah Jepara, tiba-tiba ada orang yang melapor ke Retna Kencana kalau ada orang Majapahit yang meminta pajak dengan paksa dan ingin menguasai Jepara, maka Retna Kencana bersama Pangeran Toyib menemui orang tersebut dan bertemu di sungai (sungai tersebut sungai Bakalan), mereka terlibat dalam pertarungan sengit yang sama kuat hingga tidak ada yang menang dan kalah. Maka Orang Majapahit bertanya kepada Ratna Kencana dan Toyib tentang asal Retna Kencana dan Toyib, maka Retna Kencana menjawab bahwa ia dari Demak dan Toyib menjawab ia dari Campa. Sehingga orang majapahit memberi nama sungai tersebut Kali Kamat (singkatan dari: Demak, Campa dan Majapahit), tapi Retna Kencana ia lebih menghendaki kalau nama sungai tersebut Kali Nyamat. Akhirnya orang majapahit mudur dan tempat dekat sungai tersebut dibuat Pagar tembok Benteng yang tinggi dan membangun keraton di dalam benteng.

Asal-Usul Pangeran dan Ratu Kalinyamat

Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, puteri Trenggana, raja Demak (1521-1546). Pada usia remaja ia dinikahkan denganPangeran Kalinyamat.

Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Win-tang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara, dan kemudian berguru padaSunan Kudus.

Versi lain mengatakan, Win-tang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putera Sultan Mughayat Syah raja Kesultanan Aceh (1514-1528). Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Tjie Hwio Gwan. Nama Win-tang adalah ejaan Jawa untuk Tjie Bin Thang, yaitu nama baru Toyib.

Win-tang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Win-tang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retna Kencana putri Sultan Trenggana (Raja Demak), sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri.

Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Tjie Hwio Gwan, sang ayah angkat, dijadikan patih bergelar Sungging Badar Duwung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara.

Pemimpin Kerajaan Kalinyamat

- Ratu Kalinyamat (1527-1536)

- Sultan Hadlirin (1536-1546)

- Raja Kalinyamat (1546-1579}

- Pangeran Arya Jepara (1579-1599)

Letak Kerajaan Kalinyamat

Letak Kerajaan Kalinyamat menurut cerita keratonya terdapat di dekat dengan Laut itu terbukti dengan ditemukan Siti Inggil/ Bekas Keratonya di Desa Kriyan yang tidak jauh dari dua Desa yang dahulunya adalah laut/teluk yaitu Desa Teluk Kulon dan Desa Teluk Wetan. Meski kini tidak kelihatan bahwa Desa Teluk Kulon dan Desa Teluk Wetan bekas laut tetapi jika tanah kedua desa tersebut digali hingga 3 meter akan ditemukan batu karang, pasir laut, hingga kerang-kerang laut maka terbukti bahwa desa ini bekas laut/teluk. Hal itu terjadi kepada setiap warga Desa Teluk Wetan dan Desa Teluk Kulon setiap membuat sumur pasti menemukan pasir laut, kerang-kerang laut, hingga batu karang laut.

Petilasan

Petilasan Kerajaan Kalinyamat yang masih ada, yaitu:

- Bekas Kraton (Sekarang Bernama Siti Inggil Keraton Kalinyamat), di Kriyan

- Bekas Pasar (Sekarang Bernama Kutha Bedah), di Robayan

- Bekas Pertapaan (sekarang Bernama Pertapaan Sonder), di Tulakan

- Tembok Benteng Kalinyamat, di Makam Mbah Sacam Robayan

Senjata Pusaka

- Keris Tegalsambi

Keraton

Keraton merupakan tempat dimana pemerintahan di jalankan. Kerajaan Kalinyamat memiliki dua keraton, yaitu:

- Keraton Kalinyamat, di KriyanKanjeng Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono, lahir rabu pahing, Romadlon 1514. Putri dari Kanjeng Sultan Trenggono,Sultan Demak (1504-1546) dengan Roro Purbayan. Retno Kencono diberi kekuasaan memimpin Jepara pada Tanggal 10 April 1527 (TrusKaryo Tataning Bumi) karena diberi Amanat oleh Faletehan yang akan pergi menyerang Portugis di Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Sultan disana 22 Juni 1527. Retno Kencono juga resmi disyahkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono, ayahnya. Sehingga pada 1 Juni 1527 dimulai pembuatan Keraton di Kalinyamatan, Jepara. Pada 12 Agustus 1527 Retno Kencono melantik Pejabat Keratonnya. Tahun 1528 Kanjeng Ratu Kalinyamat pergi ke Cirebon. Disana bertemudengan perempuan yang sangat sakti dengan aliran Tauhid Hakikat ‘’Manunggaling Kawulo Gusti’’. Perempuan asal Aceh keturunan Mesir, yang bernama Nur Hasnah, berjuluk Syeh Siti Jenar, dengan rambut bersanggul di atas kepala dan berkerudung warna kuning Emas banyak disangka sebagai rambut jenggot seorang laki-laki. Keraton Kalinyamat menghadap ke timur dengan 3 Pintu Gerbang, yaitu:

- PintuGerbang pertama saat ini berada di perbatasan Jepara Kudus, berupa hutan sampaike pintu kedua.

- Pintu Gerbang kedua berupa dua pohon pisang kembar yang saat ini berada di DesaGedangan, berupa tanah lapang sampai pintu Gerbang ketiga. Disitu hanyatersedia 2 kursi tamu, dan seekor macan Klawuk.

- Pintu Gerbang ketiga, saat ini berada di Desa Kriyan Langsung menuju Siti Hinggil saat ini berada di belakang SMP Islam Sultan Agung 3 Kalinyamatan, sebagai tempat penerimaantamu. Di bagian belakang Istana digunakan sebagai tempat berdakwah Kanjeng Syeh Siti Jenar dalam menyebarkan Tauhid Hakikat. Dan Kanjeng Ratu Kalinyamat adalah murid kesayangan Syeh Siti Jenar. Kanjeng Ratu Kalinyamat sangat menyukai kerudung warna merah.

Sebagai seorang yang beraliran Tauhid Hakikat. Kanjeng Ratu Kalinyamat mejadikan Istananya hanya dihuni perempuan. Patih yang bernama Sri Rahayu Anjani. Panglima Perang, Sri Rekso Arum. Juru masak, Sri Anjani Kerto Rahayu. Algojo, Sri Endang Lesmono. Telik Sandi, Rinjani. Dayang Retno Dumilah, Roro Sumangkin. Guru spiritual, Syeh SitiJenar. Cuma telik Sandi Panji Lanang, satu-satunya pria. Namun kerjanya di luar Gerbang Keraton. Hewan-hewan peliaraan keraton hampir semuanya jantan. Ada harimau tunggangan bernama Penggolo. Burung Garuda Emas, Kera Surya kencono, Tikus Piti, Kidang Kencana, Naga Kencana, Kerang Cangkang Wojo, Keong Buntet, dan ditambah lagi Bunga Kenanga Putih kesukaan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kedelapanhewan dan ditambah satu Bunga Kenanga Putih, dilambangkan dengan adanya Tundan Songo. Tundan Songo saat ini adalah tangga masuk menuju Astana Mantingan.

- Keraton Mantingan, di Mantingan

Sultan Trenggono memberikan tanah dan biaya untuk mendirikan Keraton Islam di Mantingan kepada Sunan Hadlirin danWali Songo. Sunan Hadlirin juga ditunjuk Sebagai Sultanya. Dan diberi gelar “Sultan Hadlirin”. Persaingan penyebaran Agamasangat ketat antara Wali Songo yang berpadepokan di Kasultanan Mantingan denganTauhid Hakikat yang bermarkas di Keraton Kalinyamat. Selama tiga tahun para Wali mendirikan Keraton. Di depan keraton ada pagar yang dihuni 10 ekor Kerbau. Dikandang kerbau juga terdapat genangan air yang disebut Belik yang tidak pernah kering. Sehingga pada masa itu, Keraton Mantingan disebut Keraton Kandang Kerbau. Kanjeng Ratu Kalinyamat penasaran dengan Sultan Hadlirin yang diberi kekuasaan baru oleh ayahnya. Kanjeng Ratu Kalinyamat sering berpura-pura menyerang Kesultanan Mantingan dengan alasan urusan perbedaan agama, agar bisa bertemu dengan RadenToyib. Setelah bertemu, Kanjeng Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadlirin sama-sama jatuh hati. Setelah Sunan Hadirin menikah dengan Ratu Kalinyamat maka Kesultanan Mantingan dan Kerajaan Kalinyamat melebur menjadi Kesultanan Kalinyamat dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Astana Mantingan. Abdul Jalil, Kerabat Kanjeng Sunan Hadlirin, dijadikan Telik sandi Keraton Jepara bagian utara. Telik sandi bagian selatan dipercayakan pada seorang permpuan bernama Sanjang yang saat ini Makamnya di desa Petekeyan, Tahunan, Jepara.

Hewan Keraton

Ratu Kalinyamat terkenal tegas tetapi Ratu Kalinyamat memiliki hati yang lembut, karena Ratu Kalinyamat memiliki beberapa hewan peliharaannya, Hewan-hewan peliaraan Keraton Kalinyamat hampir semuanya jantan, yaitu:

- Harimau Penggolo (Harimau Tunggangan)

- Macan Klawuk

- Burung Garuda Emas

- Kera Surya Kencono

- Tikus Piti

- Kidang Kencana

- Naga Kencana

- Kerang Cangkang Wojo

- Keong Buntet

- Kuda Kencono Putih

Masa Keemasan

Kebesaran Ratu Kalinyamat pernah dilukiskan oleh penulis Portugis Diego de Couto, sebagai Rainha de Japara, senhora paderosa e rica yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan sangat berkuasa. Selama 30 tahun kekuasaannya (1549-1579), ia berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Meski pada hakikatnya Jepara merupakan bagian dari Kesultanan Demak, tapi secara de facto Jepara memiliki kekuasaan dan kewibawaan paling tinggi. Pada waktu itu Kesultanan Demak dipimpin oleh Pangeran Pangiri, putra bungsu Sultan Trenggana. Tapi pengaruh Demak tidaklah sehebat pengaruh Jepara. Hal ini disebabkan karena Jepara sangat kuat dalam bidang ekonomi dan militer.

Ratu Kalinyamat berhasil menghidupkan kembali perekonomian Jepara yang telah porak poranda akibat perang saudara yang berkepanjangan. Ia menjadikan pelabuhan Jepara sebagai pelabuhan transit bagi perdagangan nusantara. Saat itu Pelabuhan Jepara sangat ramai oleh pedagang-pedagang dari Ambon yang membawa rempah-rempah. Jepara,Banten, Semarang mernjual beras bagi para pedagang Ambon. Sedangkan Ambon menjadi produsen rempah-rempah bagi seluruh kerajaan di Jawa. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Malaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban dan Gresik turut meramaikan pelabuhan Jepara . Dapat dikatakan Pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di Pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai Kerajaan yang makmur, kaya raya.

Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada Laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Sebagai Kerajaan Maritim yang bercorak Islam, Kerajaan Jepara sangat dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kekuatan armada laut Kerajaan Jepara sudah tersohor di seluruh nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut Jepara untuk melindungi negerinya. Saat itu Ratu Kalinyamat sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Ia adalah Ratu yang memiliki posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang kaya raya. Ia menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Kerajaan-kerajaan Maritim Islam lainnya. Jepara menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Johor, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ambon dan Kesultanan Demak.

Masa Kemunduran

Ratu Kalinyamat tidak mempunyai anak oleh itu kemenakannya, yang dijadikan anak angkat, bernama Pangeran Jepara (anak Sultan Maulana Hasanudin dari Kesultanan Banten), menggantikannya sebagai penguasa Jepara. Pangeran, yang diberitakan pernah berusaha menduduki tahta Banten dan berhasil menduduki Bawean ini, berkuasa sampai tahun 1599. Kekuasaannya berakhir karena pasukan Panembahan Senopati dari Mataram datang menyerbu. Jepara diduduki dan kota Kalinyamat dihancurkan. Tidak ada kabar mengenai nasib keluarga penguasa dan orang-orang penting Jepara waktu itu. Sejak saat itu pula Jepara dipimpin oleh pejabat setingkat bupati yang ditunjuk olehKesultanan Mataram.

Kematian Pangeran Kalinyamat

Pada tahun 1549 Sunan Prawata raja keempat Demak mati dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi bupati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kyai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka, Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan.

Sunan Kudus adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan takhta sepeninggal raja Trenggana (1546). Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Sekar Seda Lepen ayah Arya Penangsang, jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal.

Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas. Konon, ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar, daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut desa Prambatan.

Menurut cerita. Selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada sebuah sungai dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal daerah tersebut dengan nama Kaliwungu. Semakin ke barat, dan dalam kondisi lelah, kemudia melewati Pringtulis. Dan karena selahnya dengan berjalan sempoyongan (moyang-moyong) di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Mayong. Sesampainya diPurwogondo, disebut demikian karena di tempat inilah awal keluarnya bau dari jenazah yang dibawa Ratu Kalinyamat, dan kemudia melewati Pecangaan dan sampai diMantingan.

Ratu Kalinyamat Bertapa

Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Ia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja, dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Harapan terbesarnya adalah adik iparnya, yaitu Hadiwijaya alias Jaka Tingkir, bupati Pajang, karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan bupati Jipang.

Hadiwijaya segan menghadapi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak. Ia pun mengadakan sayembara yang berhadiah tanah Mataramdan Pati. Sayembara itu dimenangi oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan, berkat siasat cerdik Ki Juru Martani.

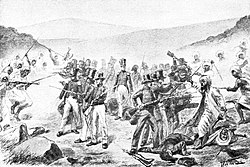

Serangan Pertama Ratu Kalinyamat ke Malaka pada Portugis

Ratu Kalinyamat kembali menjadi bupati Jepara. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin rajaHadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati.

Ratu Kalinyamat sebagaimana bupati Jepara sebelumnya (Pati Unus), bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550 ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu.

Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan.

Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga dua buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka, dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka.

Serangan Kedua Ratu Kalinyamat ke Malaka pada Portugis

Pada tahun 1564, Sultan Ali Riayat Syah dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga, bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu gagal.

Pada tahun 1573, sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Malaka bulan Oktober 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis.

Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Esoknya, mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya, pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, namun tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak enam kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa.

Meskipun dua kali mengalami kekalahan, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagairainha de Japara, senhora poderosa e rica, de kranige Dame, yang berarti "Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani".

Serangan Ratu Kalinyamat ke Ambon pada Portugis

Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565 ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hative.

Pengganti Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579. Ia dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di desa Mantingan.

Semasa hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan tiga orang pemuda. Yang pertama adalah adiknya, yaitu Pangeran Timur Rangga Jumena putera bungsu Trenggana yang kemudian menjadi bupati Madiun. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Arya Pangiri, putra Sunan Prawata yang kemudian menjadi bupati Demak. Sedangkan yang ketiga adalah sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara putra Ratu Ayu Kirana (adik Sultan Trenggono).

Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf raja kedua Banten meninggal dunia tahun 1580, putra mahkotanya masih kecil. Pangeran Arya Jepara berniat merebut takhta. Pertempuran terjadi di Banten. Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah ki Demang Laksamana, panglimanya, gugur di tangan patih Mangkubumi Kesultanan Banten.